2024.02.19

腕組みをして叱られたハナシ

ブランディングを受け持っているクライアントの販売支援で量販店の店頭に立つこともあります。場所は二子玉川の高島屋、B1の青果売り場で岡山県産のぶどうを売っていた時の話です。

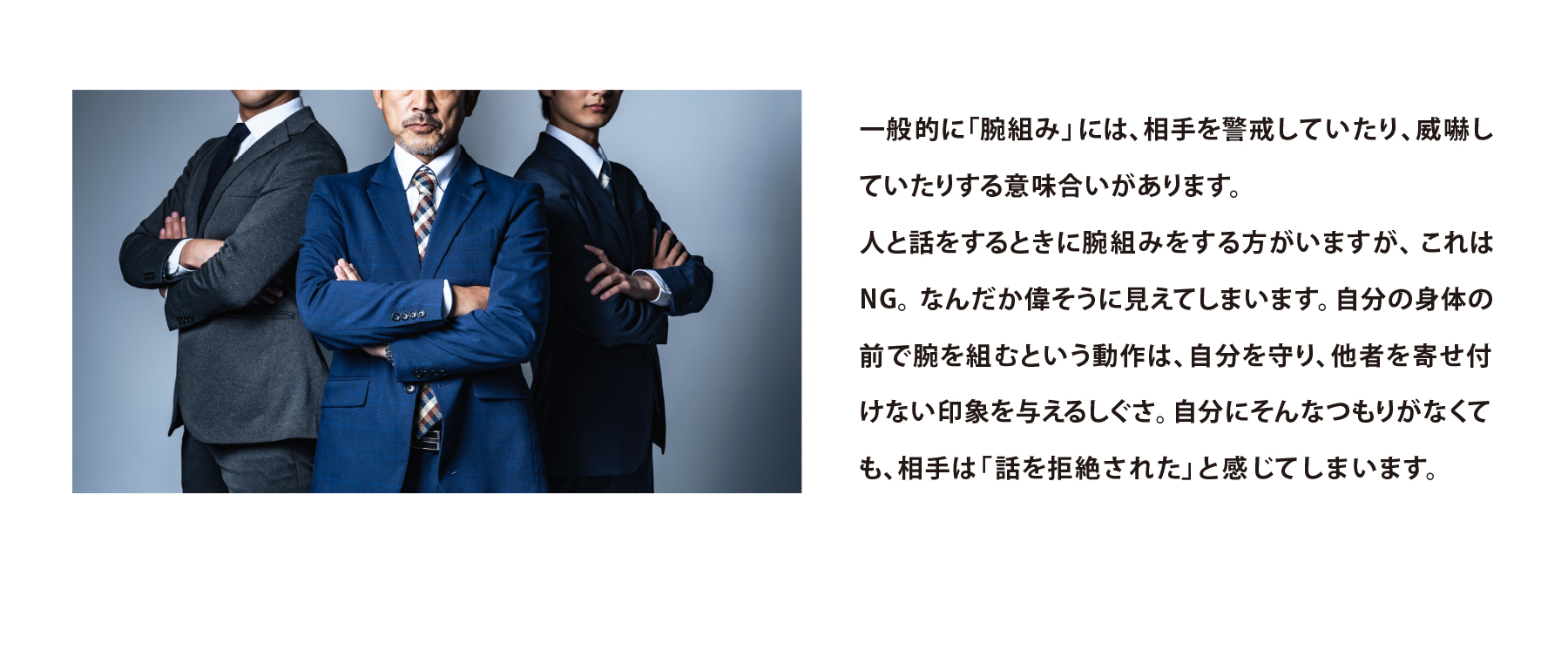

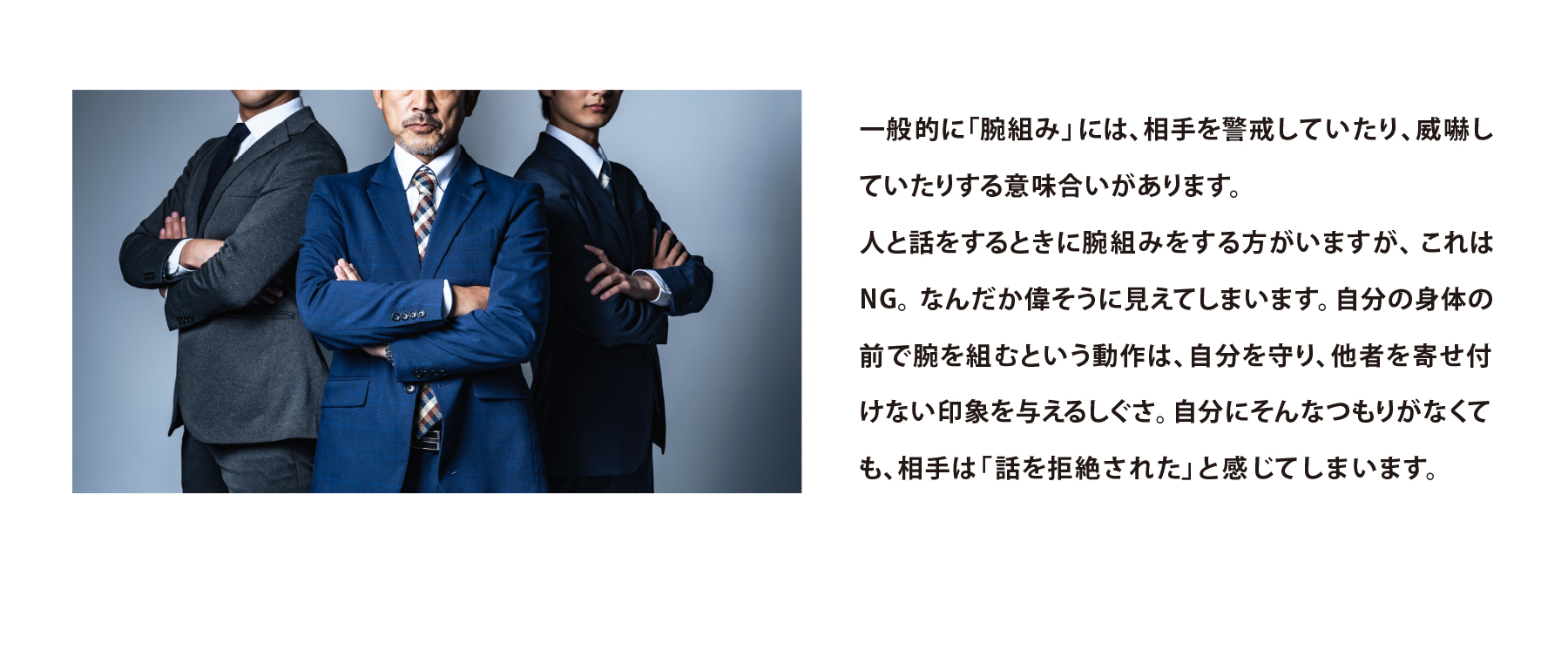

セッティングも終わり、開店を待つばかり。安堵の気持ちもあり販売コーナーの横にぼんやりと佇んでいました。手持ち無沙汰で背面で手を組んでいたのですが、担当バイヤーから「手は前で!」と注意を受けました。後ろ手や腕組みをしているとお客さんから“偉そうに”受け取られるのだそう。確かに、自分がお客さんの立場で考えれば、店員さんが腕組みをしていたらイヤな気分になるだろうな…

納品業者であれバイトであれ、お客さんには“店員”と見られる。だから現場にいる時は店側のスタッフとして振る舞わなければならない。

これがその時戴いた教えです。

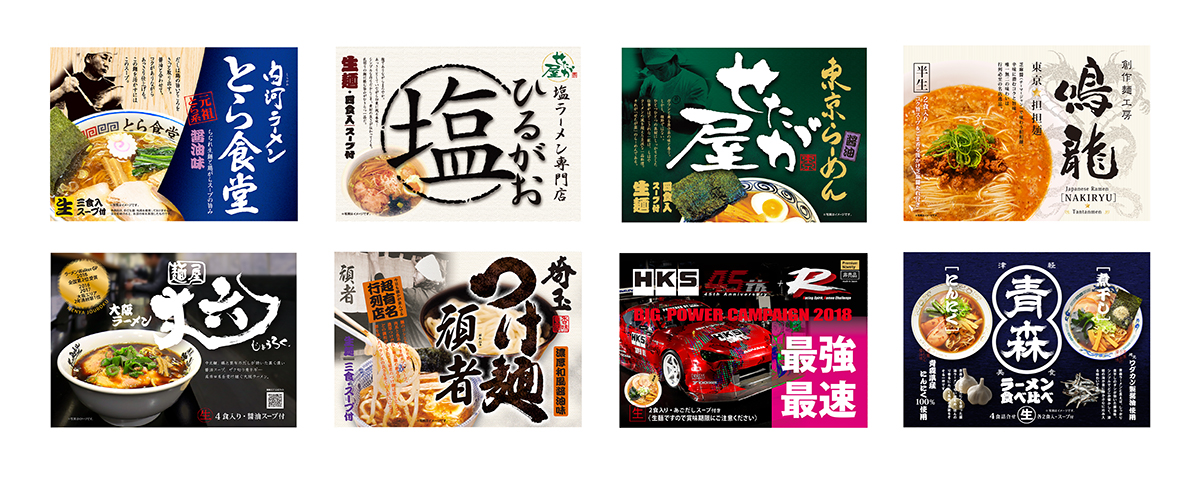

銘店ラーメンのパッケージデザインを永くやっていますと店主の姿にも変化が見受けられます。10年ほど前は、店主が暖簾の前で腕組みをしてドヤ顔の立ち姿を載せるのが主流でした。今はどうかと申しますと“笑顔で優しい”姿に変貌しています。ラーメン一筋、厳しい修行期間を経て、ではなく、独学で自分の目指す店の姿を追求する店主さんも増えています。一般職の経験のある方が立ち上げたお店は、ラーメン店と言えども接客業であるという気遣いが当たり前になったのでしょう。

しぐさに現れる心理状態、ボディランゲージとかノンバーバル(非言語)コミュニケーションとも言われますが、お客さん相手の商売ではすべからく不快感を与えない言葉や身振りが大切です。「いや、自分はそんな気持ちでやってない」と言い訳してもそれは斟酌されず“受け取った側の気持ち”が全て。

気が張っているときは本性を隠すことができますが、ふっと気を抜いた時に現れる何気ない仕草にこそ本心が出てしまう… 怖い怖い!

2023.11.05

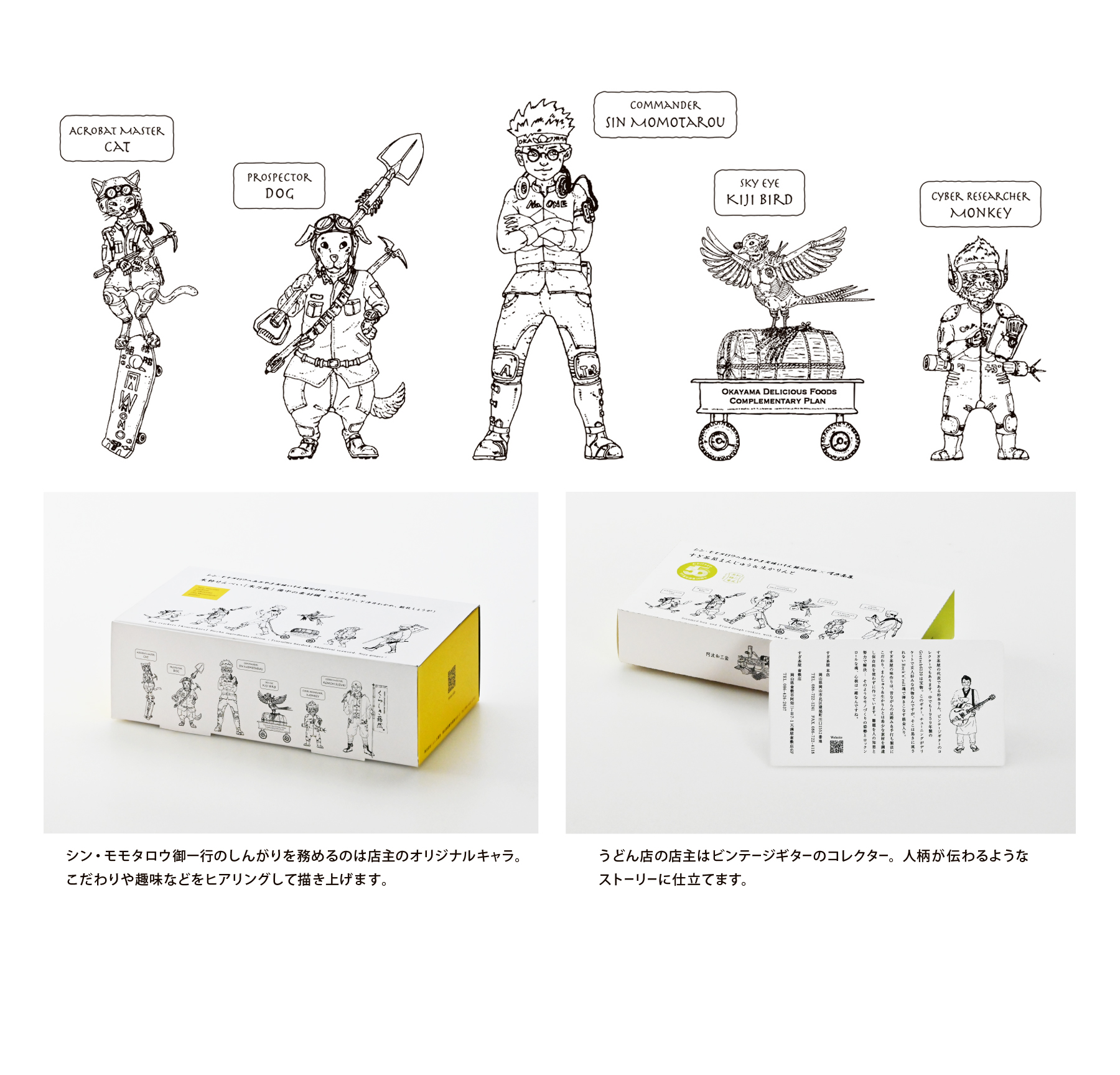

【シン・モモタロウ】おかやまの美味いもん補完計画

「岡山といえば桃太郎に白桃マスカット…そろそろ他の謳いは無いものか」との掛け声は幾度となく持ち上がってきました。

しかし長年培ってきた既成ブランドは強し。他のものを探すという横展開より、今あるものを深めるという縦(時間軸)展開が良いように感じました。時代に則してのアップデートといったところでしょうか。

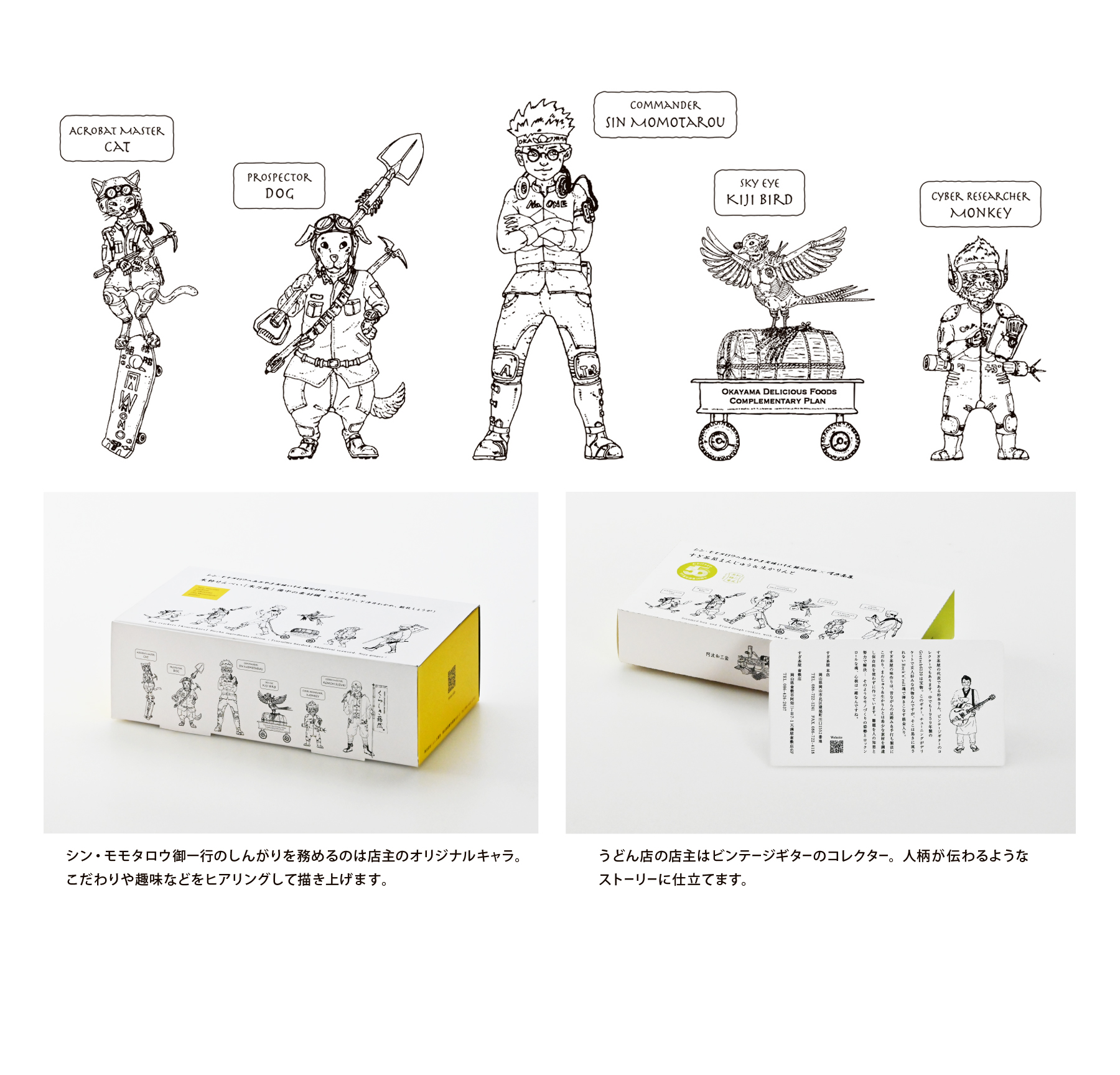

「昔話の桃太郎を現代風に描き換えたらどのような姿になるんだろう?」

そんな想いで今を生きる新しい桃太郎とその仲間たちの像を考察してみます。

シン・モモタロウは昔話のように「鬼退治に行くぞ!」というほどの熱血漢ではなく、争うごとは避けたいタイプのどこにでも普通にいる子供です。大人たちの既成概念を軽々と越えていく柔軟な考えの持ち主。

雉(きじ)は“グローバルな視点” の象徴、空から岡山を見渡して情報を集めます。

犬は本家の物語では忠義の象徴ですが、ここでは鼻の良さを活かし“足元に隠れたお宝探し”の名手として描きました。

猿は“リアルな世界に生きる者の知恵”の象徴。アナログな経験値を強みとし、デジタルなモモタロウと協業していきます。

そして新参の猫。柔軟な身のこなし、高い身体能力を活かしたリサーチャーとして仲間に加えました。犬のサポート役です。

各々の得意技を集結して新しい岡山の宝物を探す旅、これが『シン・モモタロウ物語』。

[キャラクター表現について]

一定のフォーマット(お約束事)は設定しますが、表現はモノによって変幻自在、商品特徴を独自のストーリー仕立てでアピールします。従来の“定形型”のキャラクターでは無く、まずオリジナリティのあるストーリー(商品)を考案、そのシナリオに則りキャラクターを自在に動かすというセミオーダー型の展開を行います。

果物や野菜、海産物など第一次産業に従事する方、菓子や惣菜を作っておられる企業、あるいは町の特産物を統合したブランド作りを考えておられる自治体の方など、幅広く使っていただけるよう柔軟なキャラクター運用を計画しています。基本5体のキャラクターイラストの使用権は無償で提供します。

使ってみたい、詳しく聞きたいという方は御来屋デザイン事務所・本多までお問い合わせください。

Tel.086-251-6311 mail:honda@mikuriya-design.co.jp

#シン・モモタロウ #岡山みやげ #パッケージデザイン #JPDA

2023.06.21

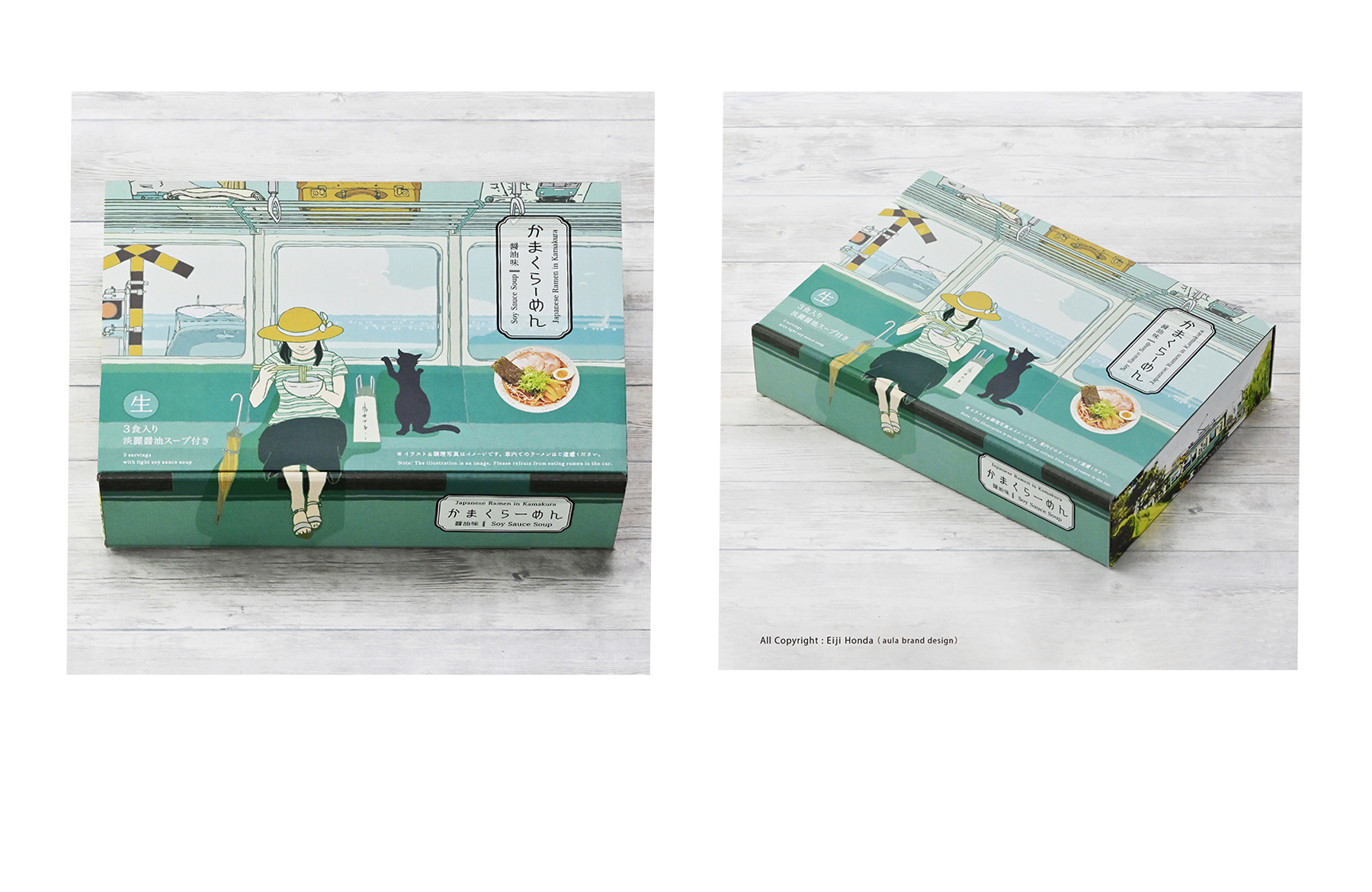

オリジナルラーメン制作部 【かまくらーめん】

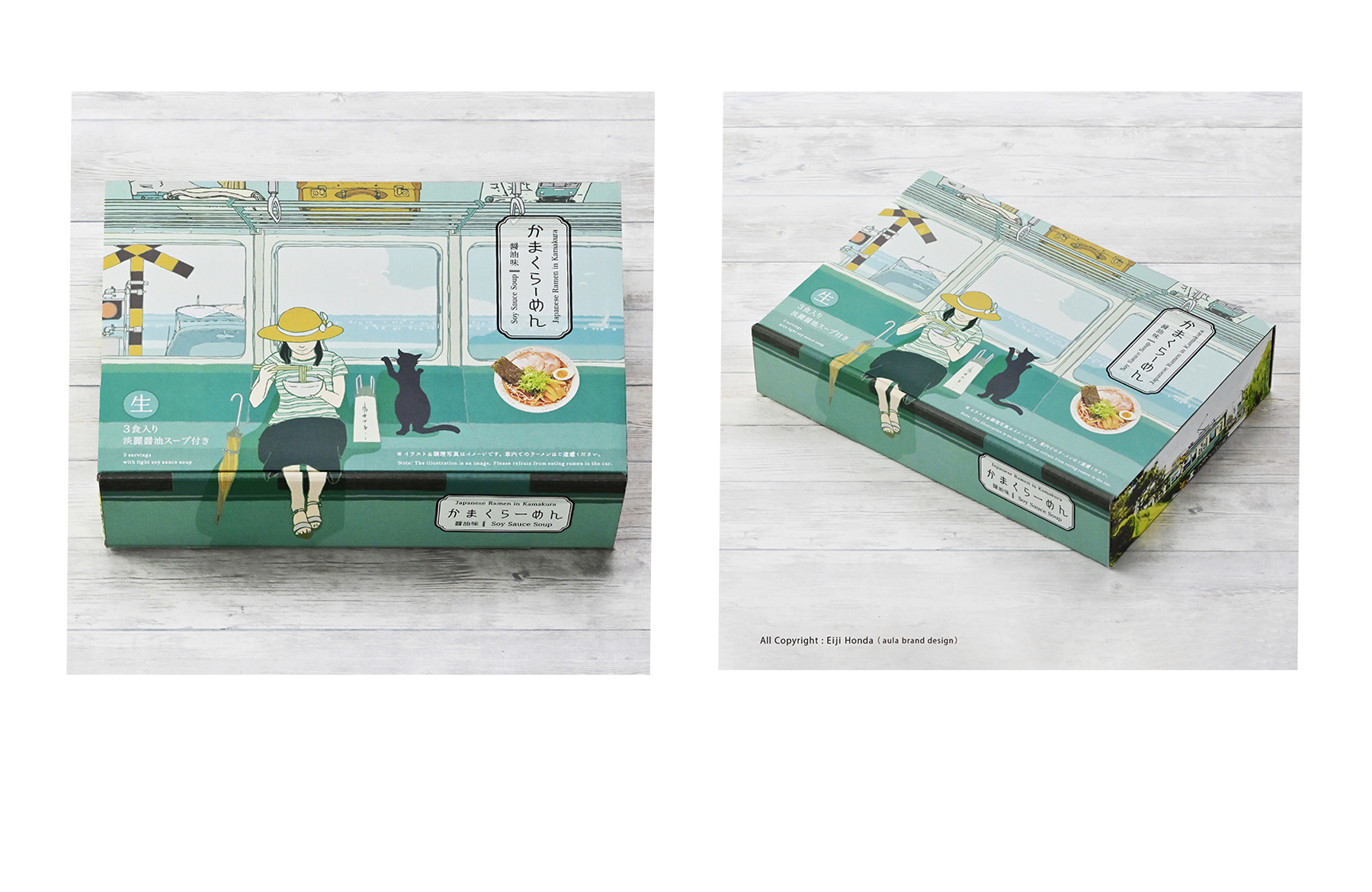

昨今の鎌倉人気は凄まじく、小町通りは原宿以上の混雑ぶり。それに加えてアニメの聖地巡りが拍車をかけ、土日の江ノ電は通勤ラッシュ並みの混み具合。

インバウンド客が景気を押し上げているのは間違いないところで、そこに一丁噛んでやろうという不埒な試みがこれ。

鎌倉×江ノ電×アニメの聖地×インバウンド客にジャパニーズラーメンを掛け合わせると“売れない理由が見つからない”テッパンみやげの出来上がり!名付けて【かまくらーめん】です。

流行りモノに乗っかる企画の鉄則は『いち早く商品化してピークで引き上げる』。

ブームは去るものです。引き際を読み誤ると稼いだお金を吐き出しておしまいとなります。ヒット&アウェイ、さっと出してさっと引く、これがキモです。

#パッケージ #パッケージデザイン #鎌倉 #ラーメン #スラムダンク #聖地巡り #江ノ電 #御来屋デザイン事務所 #アウラブランドデザイン #ブランディング #6次化 #商品開発 #地域産品 #日本パッケージデザイン協会 #勝手にデザイン #誰か商品化してください

2023.05.29

【最小限の道具立てで始める】土佐あかうし

6次化プランナーから言われるがまま初手から立派な設備を整えた生産者さん、助成金の切れ目が縁の切れ目でプロジェクトは頓挫、残るは借金と大量の不良在庫…という事例をよく聞きます。

そうならないために、まずミニマムな設えで始めましょう。

牛肉の6次化商品を例に取りますと、卸売において相場の影響を受ける精肉に比べて自社販売の加工品は価格設定や在庫管理も自由にコントロールできます。不測の事態に備える保険のようなものとお考えください。

まずは定番メニューのハンバーグ、カレー、牛丼などを調えます。

お薦めは『冷凍品』です。長く保存が出来、家庭での調理も簡単。

加工は真空パッカー、スチームコンベクション、ショックフリーザーがあれば自前で出来ます。加工を外注に出してはいけません。儲けが吹っ飛びます。

次に包材費の削減策。市販のポリ袋やトレーにシール貼りで対応可能です。あとは宅配用の段ボール箱を用意するだけ。

要点をまとめると、

1.廃棄ロスを無くす

2.設備&資材費を抑える

3.自分でやる

#やっぱり龍馬から離れられん #龍牛 #ロゴ #ロゴマークデザイン #パッケージ #パッケージデザイン #土佐あかうし #和牛 #高知が好き! #お取り寄せ #お取り寄せグルメ #御来屋デザイン事務所 #アウラブランドデザイン #ブランディング #6次化 #商品開発 #地域産品 #日本パッケージデザイン協会 #勝手にデザイン #誰か商品化してください

2023.05.04

【勝手にデザイン】高知の赤しょうが

このところコンセプトワークやセミナー講師など“先生稼業”が多くなり、制作の現場から少し離れた感が…

いかん!いかんぞ! デザインの勘が鈍りそうだ。

てな訳で、自分が買いたくなるモノというお題で自主制作。クライアントに忖度すること無く自由に作らせてもらいました。

高知県香南市、夜須の道の駅で売っている「赤しょうが」、出張に行くたびに買って帰るほどのお気に入りです。一般のしょうがの約3倍ショウガオールを含んでいて辛味香味が強いのがウリ。

すりおろした赤しょうがに三温糖を加えてひと煮立ちさせると濃いジンジャーシロップの出来上がり。ソーダで割ればウィルキンソンの辛口よりも辛い、美味い!

地域産品のパッケージデザインにある種の典型が出来上がっています。私もその一端を担いでいましたが、そろそろルーティン化したシゴトに飽きてきました。

シンプルで真面目な表現になるのは致し方無いのかな〜と思いつつも煮詰まり感がある現状をなんとかしたいなと。

赤しょうが = アカジンジャーという言葉の響きが戦隊モノのようで、ここはひとつオチャラケてやろうと元来捻くれ者の血が騒ぎます。しょうがの形をキャラクター化し、効果効能を謳えない(薬事法絡みで)現状を「カラ辛キックがなんかに効くがよ!」と皮肉ってみました。

ユーモア、ギャグ、シャレ、笑いのエッセンスが閉塞感のある現状を変えていくのではと思っています。つまらぬ世を面白くするのはまずは自分から、といった感じでしょうか。

#赤しょうが #ラベルデザイン #パッケージデザイン #道の駅夜須 #やすらぎ市 #JPDA #勝手にデザイン #誰か商品化してください

2023.01.30

お悩み相談 part2

野菜を作っておられる方からこのような相談が寄せられた。

Q:農園のパンフレットやチラシ類のデザインを地元の印刷会社に発注しているが、その仕上がりは無難なデザインに終始している印象を持っている。

地元企業を支えることが大事だと思ってきたのだが、思い切って都市部にあるデザイン会社に発注した方がいいのだろうか? それとも、あまり離れたところに発注するのはよくないのか? 双方のメリット、デメリットがあれば教えていただきたい。

A:印刷会社の主たる利益は印刷業務で賄われています。デザインは営業の一部であり会社内部のデザイナーが自発的に新しいアイデアを出してくると言うのは稀で、営業が取ってきた仕事を言われるがままに仕上げるのが彼らインハウスデザイナー(オペレーター)の仕事。

相談者さんのお悩みの出どころもそうした事情に依るものと推察します。

そこで、印刷会社以外の独立したデザイン会社あるいはフリーランスのデザイナーはどうか、というハナシになりますが、全ての独立系デザイナーのセンスが良いかと問われるとそうでも無く…。

ご質問にあるように「都市部にあるデザイン会社に発注した方がいいのだろうか?」について、デキるデザイナーの割合は私の体感的に100人にひとり程度。これは都会、地方に関わらず同じ比率なので母数が大きい都会であればそれだけ優秀なデザイナーの割合が高いということになります。確率の問題ですので「都会=全てイケてる」ことにはなりません。そして必ずしもカッコいいデザインが“売れるデザイン”では無いことも念頭に置いておいてください。地域の素朴な野菜ならちょっとダサいくらいがお客さんの心に響きます。その観点で言えば地方暮らしで野菜のことをよく知っていて販売事情にも明るい“マーケティングも出来る”デザイナーが適任だと思います。

「あまり離れたところに発注するのはよくないのか?」というご質問ですが、通信環境や配送業務が整った現在、場所にこだわる必要は無いと考えます。印刷費用を抑えたいのなら通販型の業者の方が格安です。近場の業者に頼むメリットは、もしものときの対応の速さでしょうか。

いずれにせよデザインのクオリティーを求めるのであれば印刷業務とデザイン制作は別で考えた方が良いでしょう。

一定レベル以上のデザイナーが集まっている組織、グラフィックデザインならJAGDA(日本グラフィックデザイン協会)、パッケージデザインはJPDA(日本パッケージデザイン協会)のサイトをご覧ください。色んな作例が載っているのでピンときたデザイナーに直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。[完]

デザインに予算を割けない農家さんにおいては「ダメだったから次を探そう」と悠長なことを言ってはおれまい。食べログやぐるなびが無かった頃、お店選びは知り合いの紹介や店構えを見て「ここは美味しそうだ」と勘に頼るしか無かった。同様に、デザイナー探しも「巡り合いに賭けるしかない」というのが実情だろう。

2022.12.31

“少しの不便”を容認できる世の中に。

資生堂・魚谷雅彦社長から「多様性が当たり前の世界はどのような風景ですか?」とのお題を頂いた。

私が関わっている農家のブランディングにおいて予々思っていたことで、農産物は元来多様性そのものであった。異なる気候風土や食文化に寄り添ったものであったはずで、当然地域によって種類、形、味が違って然るべきものであったしそれを容認するおおらかさがあったように思う。 以下、お題への返答を記しておく。

『農家のブランディングに携わっている身から一言。

真っ直ぐなキュウリや高糖度のトマト、日持ちのするジャムや漬物は売りやすく合理化された生産&加工の現状を反映している。それは取り扱う側の理不尽とも言える厳しい仕入れ基準、生産者側の“こうであるべき”といった硬直した価値観、消費者が要求する過度な利便性に基づくもので、その結果商品はむしろ均質化の一途をたどっていると言っても良いだろう。マーケット的には決して悪いことでは無いが、以前は道の駅でよく見かけた“とんでもないもの”との出会いが減ったのは寂しい限り。

さて「多様性」だが、これはバイヤーや消費者の“寛容な心”に頼らざるを得ないものではないか。形が悪かったり日持ちがしなかったり…その代わりに得られるもの、例えば“安心・安全な食事”や“生産者支援”に繋がれば良しとする心が育む、今より“少しの不便”を容認する成熟したマーケットの景色ではなかろうか』。

と書いてはみたものの、果たして自分の行動はどうだろう? より新鮮なもの、色カタチの良いものをと無意識のうちに選別している。有言不実行w

2022.11.02

事例紹介:早雲蜜芋本舗 〈 不細工な姿を欠点でなく〝個性〟と捉える 〉

焼き芋が人気だ。スーパーで手軽に買えるようになり、品種も豊富。甘味も四半世紀前と比べて随分と増したように感じる。

岡山県井原市で石材店を営んでいる森兼さん。会長が趣味で栽培しているサツマイモがご近所さんに好評で、「この芋をもっと広く世に出したい」との想いからパッケージデザイン諸々の依頼を受けた。現地で打ち合わせ、畑で芋を見せてもらったところ… 何ともブサイク(悲)。 長いの丸っこいのデカイの小さいの、しかもデコボコした姿形。さてどうしたものやら…

ここ井原は戦国武将、北条早雲の生誕地であったと聞き、それならばと容姿のネガティヴ感を「野武士のチカラ」という言葉で言い換えた。《野趣満点のカタチ、それは人の手を加えない自然の造形》とかナントカ、モノは言いようだ。

きれいな芋を作れば逆に熾烈な市場競争に巻き込まれるだけ(例えばvs.鳴門金時)と考えたのであえてそのまま、ありのままの姿で勝負。アバタもエクボ、欠点を個性と捉えれば新たな展望が拓ける。これが地域産品開発の面白さと言える。要するにまず現状を受け入れ、自分たちが弱点と思っている部分をプラス思考(屁理屈で構わない)で魅力に変える〝価値観のシフトチェンジ〟で難局を切り抜ける。「うちの野菜はここがダメだ」と思っているのは案外当の本人だけなのかも知れない。

またこんな話も。

ある日、購入していただいたお客さんからこんなクレームが届いた。「大きすぎて(ガスレンジに付帯している)オーブンに入らない」。それを聞いて友人のシェフの言葉を思い出した。「農家さんはとかく大きく立派なものを作りがちで大きさに価値を見出しているが、奥様方は調理しやすいサイズのものがありがたいんだよ」。

ビッグサイズなさつま芋は焼き上がりにとっても時間が掛かる。オーブンに5、6個並べられる小ぶりな芋の方が正直ありがたい。そんな意見を受けて、翌年から敢えて小さい芋を作ったところ好意を持って受け入れられた。

市場に並んでいるものの姿、量が果たして正解なのか。作り手や売り手の都合や馴れ合いでモノ作りしてはいないだろうか。もっと穿って言えば「6次化産品だからこんなもんでいいんじゃ無い?」と安易に考えてはしないか。

飽食、個食化の現代において、お客さんの声を聞く姿勢=マーケットイン発想で取り組めば「小さいことは良いことだ」もまた正解。柔軟な方向転換は小回りの効く小規模農家さんだからこそ出来る特権でもある。

2022.09.18

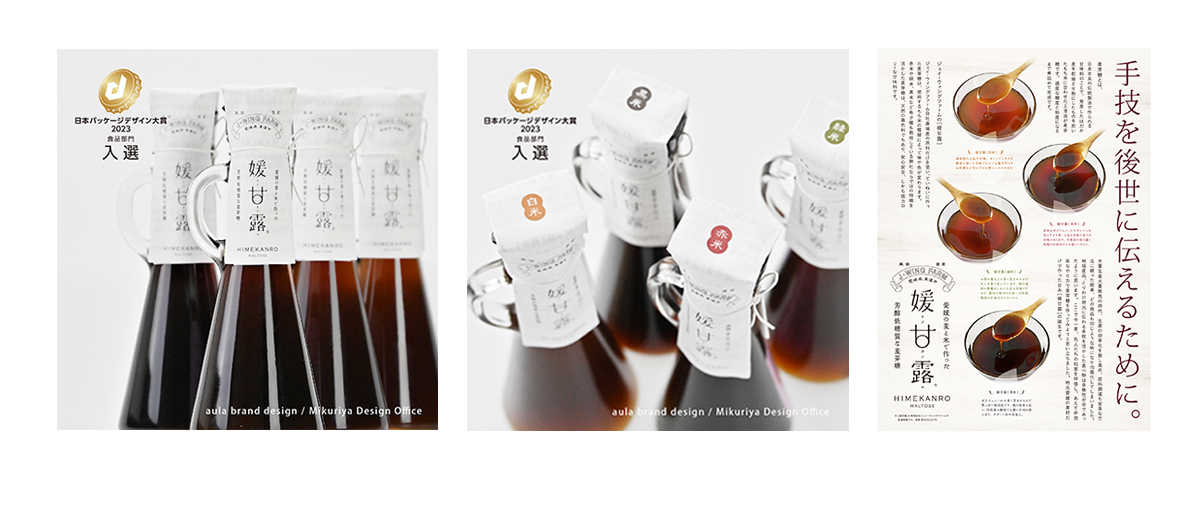

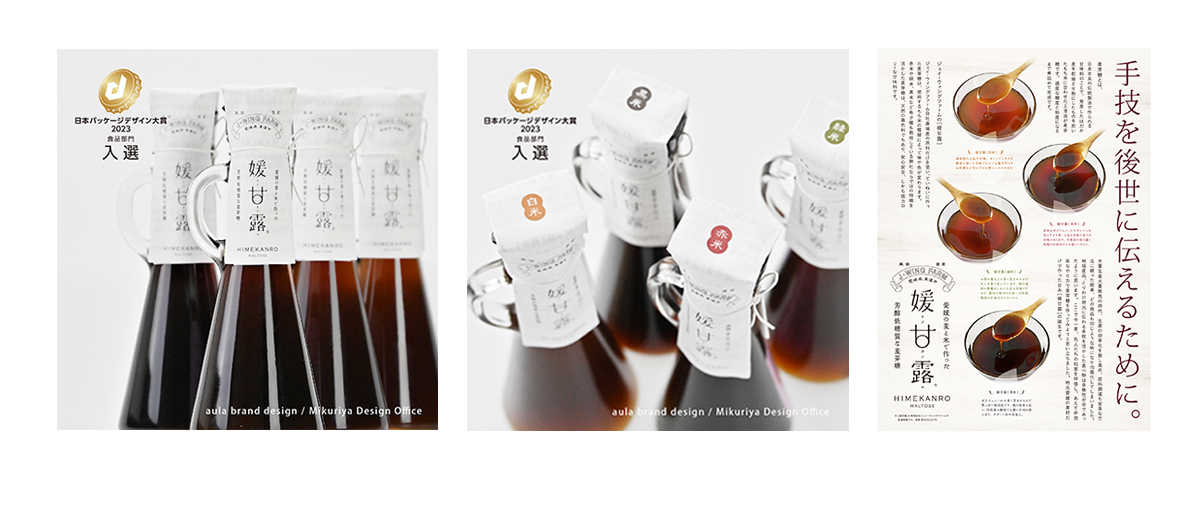

[速報]日本パッケージデザイン大賞2023 入選

スーパーの棚に並ぶ商品のデザインがなぜ煩雑なのか?

A社が「うちは◯◯が凄い!」と言えばB社は「◯◯に加えて□□を配合」と言い、更にC社は「全部入り!」という具合に輪を掛けて声高に叫ぶ。結果、ゴチャゴチャして似たり寄ったりの顔になってしまう。

人は『大声で話せば人は耳をふさぐ』という心理を読み解かねばなるまい。

長くブランディングを担当している愛媛県のジェイ・ウイングファームでは、はだか麦やもち麦、そして赤米、黒米、緑米などのモチ米を生産している。その原料を使って作った『国産麦芽糖 媛甘露(ヒメカンロ)』が、日本パッケージデザイン大賞2023食品部門で入選。

元から自社店舗〈媛甘露庵〉でしか販売しない計画 → 隣に類似の商品が並ぶことがない→ 派手なデザインに仕上げる必要がない、因って物静かな佇まいのパッケージデザインと相なった。

あえて一般流通に乗せず、EC展開もしない。手に入れることができるのは『地元愛媛に暮らす人だけの特権』というコンセプトがこのようなデザインを導き出した。波いる大手メーカー商品の中にあって、声高に叫ばない控えめな表現の地域産品が評価されたことは価値観の多様化が進んでいることの証左であろう。

2022.09.08

パッケージデザインが無くなる?

パッケージデザイン専門の看板を掲げ30余年、時代の変化になんとか食らい付き今までやって来た。

代理店が付いた大きなクライアントからの案件を受けていた頃、80年代のバブル景気真只中で目新しけりゃ何でも売れた時代だった。

一般的なスーパーに並べられる商品は「隣に並ぶ同業他社の商品といかに違った顔に仕上げるか」が主題であったように思う。

ライバル商品が赤ならこちらは青、オレンジ色なら紫色。奇抜さがウケた時代でもあった。

インターネットでの EC(electronic commerce、電子商取引のこと)が台頭してきてからはパッケージデザインの役割が少々変わってきた。自社サイトで販売する場合、お客さんはお財布に手を掛けた状態で店舗に入ってくる。すでに買う気満々なので声高にアピールする必要もない。

しかして、隣に並ぶ商品を気にすることが無くなり『ライバルと競わないデザイン』が可能になった。デザイナーは真のお客さんを直視することができる。マーケティングという概念が発生する以前の“純粋な”表現活動ができるようになったということでもあろうか。

そして近年、『実店舗に並ぶ商品とサイト直販で販売する商品の顔が違っている』ものが増えてきている。

顕著な例が通販における「ラベルレス」販売。ペットボトルにラベルが無いだと! パッケージデザインを生業としている身には衝撃的な出来事。商品名や表示内容はサイト内の告知や段ボール外箱で良しとし、ラベルを省くことで低価格&省資源&廃棄の手間を軽減している。

漫然とデザインしていてはダメで、「どこで(どの販売チャンネルで)」「どのような人(嗜好性)に」を明確にしなければならない。パッケージそのもののあり方や、それに関わるデザイナーの職能を問い直す時代が来た。

2022.08.08

手軽さに潜む落とし穴

最近、いろんなセールスメールが届くようになった。それだけ弊社WebsiteのSEO対策が効き検索で上位に来ているという証、良い傾向とも言える。

しかし、その内容たるや…

「筆文字をオーダーメイドで仕上げます」

私も商業書道家、それで飯を喰っておる。

「デザインセミナー開催。あなたもデザイナーになれる」

そうかぁ、一から出直せってことね。

「副業で稼げるデザイン」

いや〜本業なんですけどw

電話を掛けてきてあまりにトンチンカンなことを言うので「ウチが何をやってる会社か分かってる?」と聞くと「…」で電話が切れる。

中でも、

「〇〇についてお得な情報をお伝えしたく、一度ご面談もしくはWeb面談の機会を頂戴したく(以下日時指定)ご連絡をお待ちしております」

いきなり送り付けておいてこちらから連絡しろと?

顧客の気持ちを慮れない営業を抱えていては企業の知的文化度を疑われるだけだ。営業のノウハウセミナーが必要なのは小奴等だろう。

簡単に済まそうと思えばどこまでも省力化できるご時世だ。だから尚のこと “面倒くさくて手の掛かる”やり方を貫こうと思う。リモート会議で得られるメリットも多かろうが“失われている何か”もあるはずだから。

2022.07.26

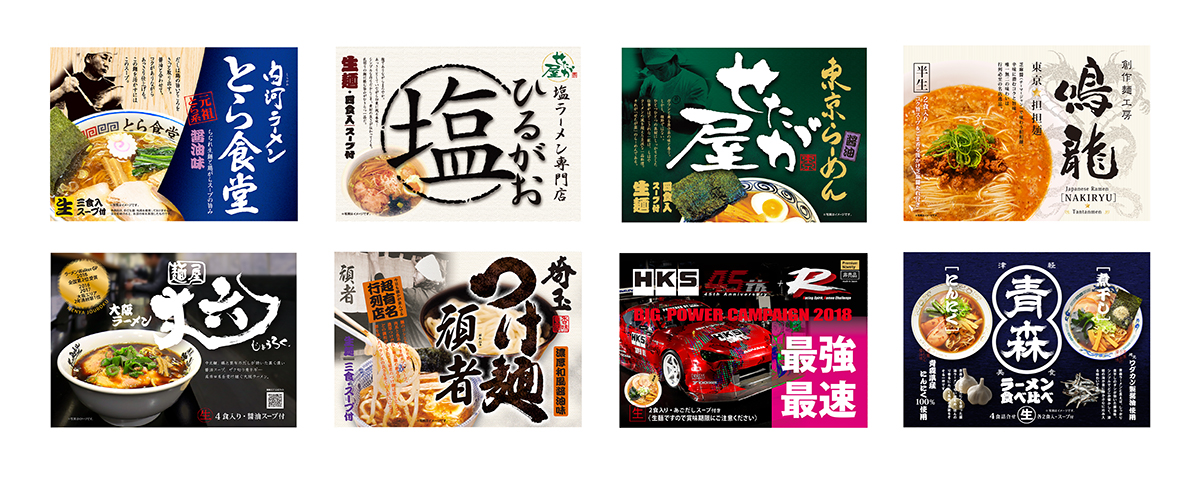

生麺にストレートスープ

巷に出回るインスタント乾麺に粉末スープの組み合わせ、賞味期限が長く売りやすい。比較的低コストで作れるので利幅も大きい。が、弊社「オリジナルラーメン制作部」では生麺&ストレートスープにこだわる。理由は二つ。

1:「自分が食べて納得するか」

オリジナルラーメンの開発は、まず自分が現地に行って店舗で実食し、大将と話をし、ラーメンや店舗の写真を撮るところから始まる。そして自分の口にその店の味を覚え込ませ麺やスープを再現し、自分で店舗や店主が醸し出す雰囲気を体感してパッケージデザインに落とし込む。大切なのは、ネット上に転がっている情報や他人の評価に頼らず、自分の五感を駆使すること。

それらを受け止めるに乾麺&粉末スープでは力不足感は否めない。

2:「我々にしかできない事か」

讃岐の久保田麺業は生麺製造に関して一日の長がある。ご当地銘店ラーメンの開発販売の先駆けであり日本全国の銘店おみやげラーメンを手掛けてきたその人気の源は、何と言っても再現力の高さだ。このノウハウは稀有である。

しかしながら開発期間も長くなり製造コストは高くなる。生麺だから賞味期限は90日(これでも生麺としては長いほう)、だが美味い。

実店舗の味に極めて近いものを作る。これが我々なりの店主に対してのリスペクトだ。何より自分が納得するもの、自分が食べてみたいと思えるものを作っていきたい。共感していただける方との出会いを待つばかりである。

2022.05.20

百貨店のバイヤーからの6つの諫言

地域産品を東京のバイヤーに紹介する“橋渡し”的なこともやっていた(コロナ禍でご無沙汰している)。その際にいただいたアドバイスと対策を紹介しよう。

1.「東京で一発当ててやろうと思った時点で負けだよ」

「バイヤーを地元に来させるくらいの商品力がないと良い取引にならないよ」と。向こうから「ぜひ当店で扱わせてください」と言わしめる策略が必要だ。

そのためには『情報の発信力』を備えよう。自社商品をアピールするためのWebsite構築、SNS活用の重要性が増している。

2.「一升瓶抱えて電車に乗らないでしょ」

アンテナショップの地酒売り場でよく見られる光景、棚に日本酒が並んでいる。銀座で一升瓶を抱えて歩く人を見たことがない。

都会の交通事情を考え、どこで売るかによって姿も変える臨機応変な対応が求められる。重いもの、かさばるものがネット通販の上位を占めているという現実も押さえておかねばなるまい。

3.「こんなにたくさんいらないな」

初めて出会う商品、味が判らないモノに冒険はしない。しかも多量&高価ではさらに手が遠のく。個食少食の時代に則したパッケージングを考えなければならない。

美味しいものを少しずつ、これが消費者心理。

4.「◯◯と同じだね〜」

「◯◯地方で同じものがあったよ」。知らぬは生産者ばかりなり。隣町に同じものがあるのに気がつかないという酷い例もあるが、売れているものにわざと寄せて行っている場合も。

大手メーカーのデザインを善しとする気持ちは理解できるが、お客さんは地域産品にそのような顔を求めてはいない。

5.「ん〜お金のニオイがしないなあ」

バイヤーは地域産品応援ボランティアではない。売れそうなもの = 利益が取れそうなものを嗅ぎ分ける。取り扱って欲しいのなら彼らの取り分を多く設定する必要がある。卸値の相場は売価のおよそ70%から85%。そこから包材費や送料、人件費を差し引くと手元にいくら残るか… そのあたりの計算が甘い生産者さんが多いように感じる。

6.「失礼ながら、東京には美味しいものがいっぱいある」

丹精込めて作った野菜や果物&それらの加工品、味に自信があるのは解るが『井の中の蛙』になってはいないか。この言葉だけ聞くと意気消沈するが、続きがある。

「東京ではファンを作ってください。あとは直接やりとりしてくださって構いません」 by 伊勢丹新宿店。

愛のあるダメ出し、こんな粋なバイヤーは少なくなった。

地域産品に限って言えば、パッケージデザインを整えるだけでは数字は上がらない。肝心なのはその後。『売る手立て』も合わせて(いやむしろこちらの方が大切か)考えておかねばならない。

パッケージデザインだけで売れる時代ではなくなった。

2022.04.25

お悩み相談 part1

弊社では随時お悩み相談をお受けしているが、最近「直売所で売りやすい包装資材や袋への詰め方なんてある?」という質問が寄せられた。

▼40代の野菜農家。

▼今は無難に無地の透明な袋に入れて販売している。

▼袋にキュウリやジャガイモなどの不定形野菜を詰める際に、大きさ、長さ、太さ、曲がり具合などさまざまなため、重さに合わせて詰めると荷姿があまり美しくない。

▼直売所で手に取ってもらいやすいように包装資材や野菜の詰め方にアドバイスが欲しい。

私のアドバイスは以下の通り。

『荷姿の美しさについての対策は「お客さんは何を求めているか」を熟考するところから始める必要があります。

デパ地下や高級スーパーで売られている商品の多くは、包装に凝り、お金を掛けて見栄えを良くしています。その理由のひとつには自家消費だけではなく手みやげや贈答品として用いられることも想定している、または“おしゃれなものを(少々高くても)買っている自分が好き”という見栄に応えるためです。売り場の集客力や質感と来客層のマッチングが正しければ包装資材やパッキングの手間にお金を掛けても投資金は回収できます。

一方、直売所に来られるお客さんの消費行動を見てみましょう。新鮮でリーズナブルな価格の野菜が主目的で、それは自宅用であることがほとんどです。その購買動機には包装の良し悪しはあまり関与しません。むしろざっくりした“採って出しのライブ感”がある方が好まれたりします。生産者さんが気にしておられる荷姿とお客さんが求める商品像では重視する観点が少々違いますので“お客さん目線”が大切な感覚になります。

“無難に無地の透明袋”が主流なのは、それが売価に対する包材費のバランス&売り場の雰囲気と客層との相性が良いからで、長年根付いている慣習にはそれなりの理由があります。包装やデザインがオーバークオリティにならないよう気をつけなければいけません。

さて結論です。

今のままで良いじゃないか、では元も子もないので、ひとつアイデアをお渡ししておきましょう。

コストを掛けずにアピールする方法ですが、「ありのままの姿を上手に言い換える」ことである程度効果が期待できます。例えば、

1.色んなカタチ、大きさのものに「不揃いの○○たち」という名前をつけてあげる。

2.外側の見栄えが悪くても味が一級品なら「中身美人」というネーミング。

3.そしてその理由を付け加える(地産地消、賢い選択というキーワードを入れる)。

これをオシャレなデザインラベルにしてポリ袋に貼り付けるだけでも注目度は上がります。カタチの悪さ、不揃いをデメリットと思い嘆くのではなく、あなたのブランドポリシーとして積極的に活用する戦略です。

コストを掛けず過不足無くお客さんの気持ちに寄り添う商いをする、これが消費者と生産者との距離が近い直売所ならではの行動規範であると私は思っています』

当の本人はすごく気に病んでいる事も、お客さんからすれば取るに足らない事であったり、そもそもそんなことは望んじゃいないという事も多々ある。自分がお客さんだったら何を重視するのか?今更ながらではあるが「顧客目線」で考えれば自ずと答えは出てくるはずだ。

2022.02.13

コンサル、バイヤーに酷評された商品

こんな体験をした。

商品企画・味作りから参画しているクライアントの新規企画で「生かりんと」なるものを開発。阿波和三盆の黒糖蜜をかりんとう生地にたっぷり染み込ませたフニャフニャ食感の代物、プロデューサーたる私のわがままを通した超甘党向けの商品だ。

さてさて地元の商工会議所から派遣された商品開発コンサルがお出ましに。「生かりんとではヒネリが無い、ネーミングを変えろ」「甘すぎる!」などと好き勝手言い放って東京へお戻りになった。

言いたいことは山ほどあったが打てば響く輩ではなさそうなのでありがたく拝聴するに留めおく。

彼らコンサルの盲点は「どこの、誰に買って欲しいのか」という想定にあった。東京の高級デパートでマダム達を相手にするのとは訳が違うのだ。まずは地元で愛されるものを作ろうじゃないか。

かりんとうの主たる購買層は概ね高齢者、だから敢えて柔らかい生食感に。そして最も重要なのがその土地の食文化だ。地元では食事の後に苦いコーヒー(じいちゃんばあちゃんは意外にハイカラ)に合わせて甘い饅頭などをつまむのが日常である。苦い飲みもの + 甘いお菓子という食文化があるという特異性、これを知らずしてランチェスター戦略で言うところの局地戦は戦えまい。

糖質控えめ優位の昨今だが、あまいものは甘く、しょっぱいものは塩っぱくで構わないと思っている人も多いはず。めっちゃ甘くてバタくさいものに共感してくれる人は必ず居るとの信念がニッチな市場では有利に働く。健康志向の商品は大手メーカーに任せておればよろしい。

またこんな経験もした。

醸造系(酒、味噌醤油の類)のお店は「創業◯◯年」とか「伝統の仕込み技」といった老舗感をウリにしているところが多い。

では新規参入組には勝ち目は無いのか?

歴史も金も無いがヤル気だけはある若者に出会った。生まれ故郷の広島・呉で新たに醤油屋を始めたいと言う。変なプライドが無い新参者の特権を活かす方向で味の企画とパッケージデザインを整えて行くこととなる。

広島。アーティストで言えば矢沢永吉、吉田拓郎、奥田民生、吉川晃司に見られる気概。またカープ及びそのファンの生き様、マツダの独自性etc

そんな県民性をブランディングの柱に据え、キャッチフレーズは「インディーズな醤油屋じゃけえ!」。だからなんでもアリ、美味しけりゃ良しだ。戦略は「老舗とどう戦うかじゃなくて老舗にできない無茶をしよう!」で決定。

日本パッケージデザイン大賞展で入選したこともあり意気揚々と地元の量販店バイヤーに持って行ったのだが…

「地域産品は泥臭くないと売れんよ〜」「筆文字のロゴの方がいいのに」などと散々。

いやいや、元から地域のおみやげにしようなどと思っていないから。どうやら話を持っていく場所を間違えたようだ。

辛抱の日々が続く中、明治屋のバイヤーから電話が入った。恵比寿の店で取り扱いさせて欲しいとの嬉しいオファー。良い機会なのでどこを気に入ってくれたのか聞いてみた。

曰く、「味作りに関しては思い切りの良さが気に入った。置きに行っていないチャレンジングな味は他に無い」「ラベルにシズル写真が入っており消費者に分かりやすい」

やっとコンセプトを理解してくれる人に出会えた。

生かりんとは局地戦、呉の醤油は広域戦。主戦場が違えばデザインも変わってくる。開発軸をしっかり持って作りあげた自信作であれば他人の無責任なアドバイスに耳を貸す必要は無い。

生かりんと:すぎ茶屋 岡山県岡山市北区建部町川口1552

http://www.sugichaya.co.jp/karinto/index.html

あじタスしょうゆ:株式会社くれさき本店 広島県呉市川尻町西1-6-43

崎谷:090 3371 9335

2021.12.12

デザイン料金のハナシ

デザインには定価が無い。算出基準もあやふやだ。値段を書いていない高級寿司店に飛び込むようなもので一体いくらになるのか恐ろしい… これがデザインという職が市民権を得られず、気軽に頼めるサービスになり得ていない原因だと感じている。カード払いや電子マネーも使えない、自戒を込めて言うが最先端の仕事のように見えてなんと時代遅れの職種だろうか。

デザインが大切だとは良く聞く言葉だが、企画時点では大いに盛り上がるものの費用面でトーンダウンしお流れになってしまう案件数知れず。

日本グラフィックデザイン協会が算出したデザイン料金表というものがある。

一例を挙げると、

パッケージデザイン 1点:

クリエイティブディレクション&デザインプランニング(いわゆるアイデア料) ¥274,000

カンプ(アイデアを目に見えるものに落とし込んだもの) @¥55,000

フィニッシュ(出稿データ制作)@¥62,000

合計 ¥391,000

これに複数の検討案フィーと著作権譲渡費用や打合せ経費が上乗せされ、おおよそ1点100万前後といったところか。 さらに有名どころのデザイナーに依頼すれば数倍に跳ね上がるケースも。

一方、ネット通販型で安価にデザインを提供する会社も存在する。

数十点の提案の中から気に入ったものを選ぶコンペ形式で最安@¥35,000〜

多くのアイデアの中から自分が好きなものを選ぶことが出来、1週間内に出来上がってくる。

この差はいったい何だろう?

1. クライアントの規模の差

どの程度の商いを考えているかによってデザインに掛けられる費用は変わってくる。

年商数億を目論んでいるクライアントと、起業したての人では使える予算が桁違い。

過去にはエリエールのティッシュボックスで1,000万(バブル景気真っ只中の案件)というギャラを提示されたこともあったが、令和の世では一般企業の案件で100万前後、地方の特産品パッケージで30万というところか。デザイン料金の差は商いの規模の差であって、質の差ではない。安いから手を抜くなんてことは断じて無く、クオリティは変わらない。売れなかったらその悪評は自分に跳ね返ってくる。自らのデザイナー生命に関わることになるのでどんな小さな案件でも全力で当たらなければならない。

2. 成功確率の差

実績豊富なデザイナーは「売れるデザインの法則」を知っているのでヒットの確率が高い。少なくとも空振り三振は無い。一方ネット通販型デザイン販売を生業にしている人は「安い単価で数をこなす」営業スタイルでMacとソフトウェアさえあれば初心者でも始められる。市場調査などは予算的にしていないだろうからアタリを引くかハズレに当たってしまうかは大きな賭けである。

私的には、数を多く出してその中から選ばせるスタイルはプロのすることじゃ無いと思っている。「この中からお好きなのを選んでください」は、結果の責任をクライアント側に投げている訳で「決めたのはあなただからね(結果はどうなろうと知ったこっちゃ無い)」という姿勢が見え隠れする。

トッププロは提案数が1点あるいは数点と聞く。社内で数十点のアイデアから数点選抜し、なぜこのデザイン案が良いのかを徹底的かつ客観的に検証し成功確率を最大化する。一発必中というわけだ。

クライアントの「担当者(あるいは社長)が好きなデザイン」と「ユーザー(お客さん)が買いたいと思うデザイン」は違う。その乖離を修正し、売れる=お客さんもクライアントも両方嬉しいデザインに仕上げていく。これがプロの流儀。

2021.11.12

伝わらなければ何もしなかったのと同じ

朝の事務所、出社してくるスタッフに「おはよう!」と声を掛ける。「おはようございます!」と元気の良い声が返ってくると、うん、今日も調子が良さそうだと安堵するが中には「△*□#%&…」という反応も。モゾモゾと何を言っているのか分からない。本人はおはようございますと言ったつもりでも、こちらに伝わらなかったら言っていないのと同じことだ。

同様のことが物売りの現場でも起こる。あなたの作った商品の特徴や美味しさがお客さんに正しく伝わらなかったら隣の商品と同じモノと見なされ、極端なハナシ、あなたの商品は“存在しなかったのと同じ”ことになってしまう。

情報は相手に伝わって初めて価値が生まれる。そのために伝えたいメッセージをロゴマークという記号に落とし込んだり、パッケージデザインというモノに託したりWebsiteで画像や文字を使って詳しく説明したりする。人同士の挨拶であれば「ん?聞こえなかったよ」と優しく問い直すこともできるが、消費の現場ではそこまで親身になってはくれない。お客さんは黙ってただ通り過ぎるだけ。

地域産品や6次産業化商品を見ていると、一般企業で当たり前に行われているマーケティングが正しく為されていないのではないかと感じることがある。リサーチに関しては、自分の熱き想い優先の方が面白いものが出来上がるので独断と偏見大いに結構!ではあるが“きちんと届ける”という出口行動であるセールスプロモーションがおろそかになっているため商機を逃しているのではないかと感じることが多くなった。良いものが売れない原因はここにある。

全国の地域産品や6次化商品を一堂に集めた商談会に出掛けると、商品を並べただけで当の本人はスマホをいじっているとか、隣のブースと同じような商品を漫然と置いただけという状況が散見される。商品が出来上がっただけで満足しているのだろう。

一次産品作りに比べて、二次産業たる商品開発は華やかで楽しく、完成の達成感もあり、気持ちがそちらに傾くのも理解できる。しかし本当に大事なのは、モノが出来上がった後の伝え方。ご自身の人生ストーリーや作り上げた商品が持っているお宝情報、黙っていては宝の持ち腐れだ。

近年、弊社に寄せられる案件の中でWebsite構築に関してのご相談が増えている。 伝えることの大切さが浸透してきた証だと感じている。パッケージとWebsiteの役割分担と相互協力が進んでいるようだ。

御社名を検索した際に何もヒットしなかったら「おや、この会社大丈夫か?」と訝しがられるだろう。これでは信用に関わる。せめて何を、どこで、誰が作っているのかという最低限の情報提供は必要だ。余裕があればショッピングページを併設しよう。自前のWebsite以外に既に顧客が付いている外部ECモールを使うのも有効だ。InstagramやTwitterなど無料のSNSを上手に使い、自分で出来る範囲で良いので発信作業に力を入れてみよう。

美味しければ売れる!の時代では無い。美味しいのは当たり前、更に上手に伝えた者が勝つ、これが残酷なようだが現実だ。

(次回 12/13配信予定)

2021.10.20

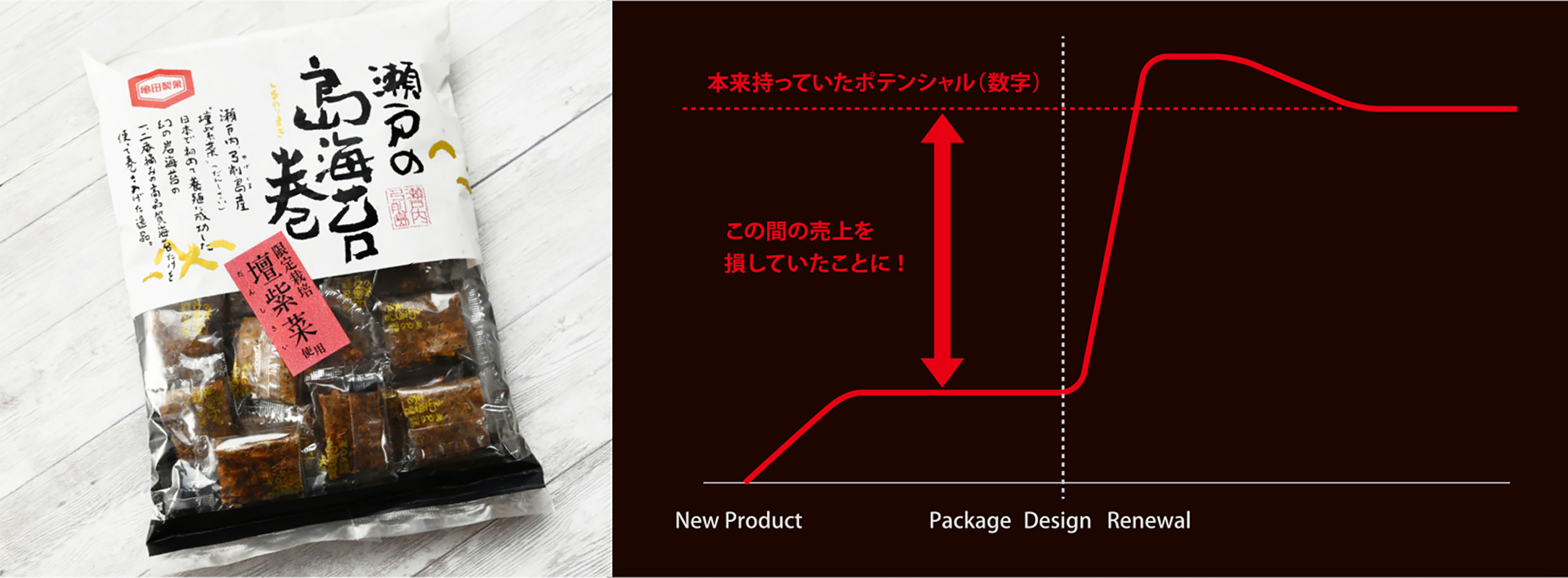

パッケージデザインの功と罪

嬉しくも恐ろしい思いをした話。

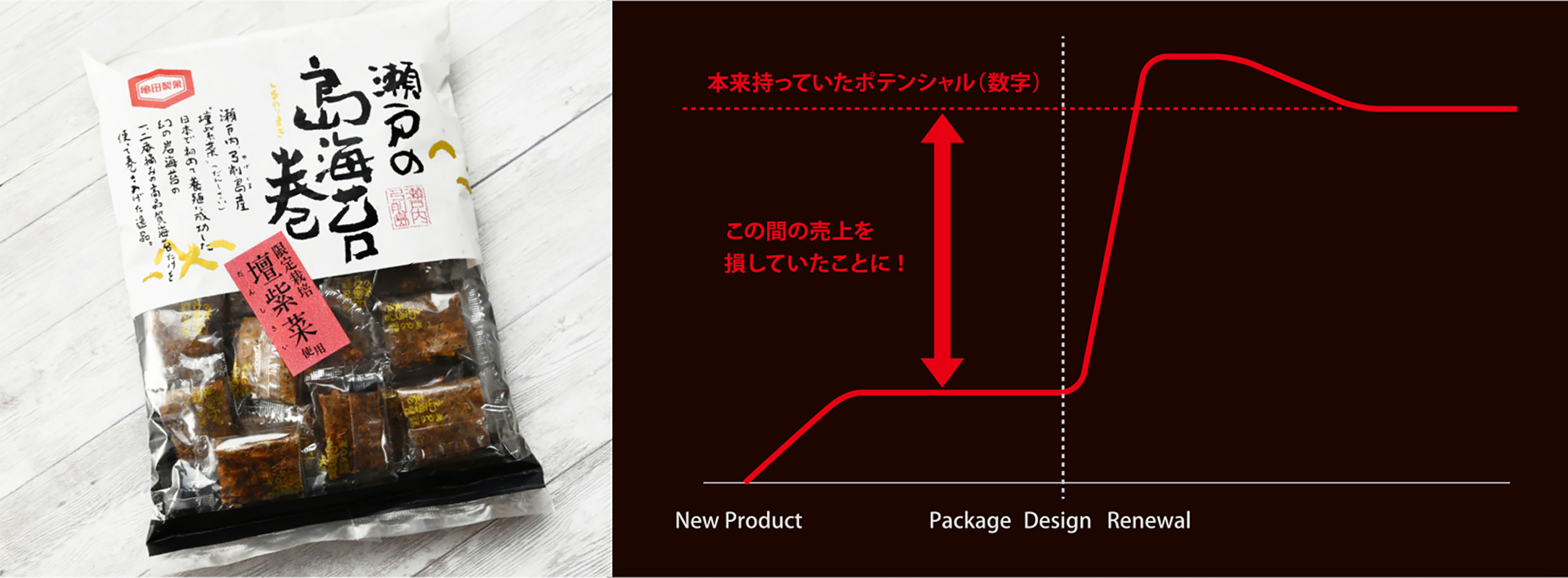

パッケージの出来映えによって業績は大きく変動する。大手各社がこぞってパッケージデザインに注力するのは、それが売り上げに貢献する効率の良い道具であるからだ。

以前、亀田製菓の案件で経験したことだが、パッケージだけをリニューアルした直後に売り上げが300%に跳ね上がり、更にはお客さんからは「美味しくなりましたね」との感想をいただいた。中身は一切変えていないにも関わらず、だ。

デザインが評価されたと喜ばしく思ったが、反面、その中身が本来持っていた潜在能力が発揮されただけではないかと考えるに至った。パッケージという外皮が中身のイメージに多大な影響を与え売り上げを左右することの証左であり、パッケージデザイナーはその責任の大きさを十分に理解しておかなければなるまい。

最もショッキングだったのは、数年間に渡って本来稼げていたであろう数字をデザイン表現が脆弱であったがために取り逃がしていたということ。怖く、そしてもったいないハナシだ。

リサーチを繰り返して発売に漕ぎ着ける大手メーカーでさえこのような事態になるのだから言わんや地域産品&6次化商品をや。

「こんなはずでは…」 「もっと売れても良いはずなのに」と忸怩たる思いをしている生産者の方々、あなたの商品のパッケージが中身の魅力を伝え切れているか、今一度見直してみていただきたい。知らずしらずのうちに利益を垂れ流しているのかも知れないのだから。

(現行商品のパッケージデザイン診断承ります。お気軽にお問い合わせください)

(次回 11/20配信予定)

2021.09.20

デザイナーの領域って何?

あるクライアントからの相談事。

長くクリエイティブディレクターを勤めていたクライアントだが、大人の事情により世代交代することに。後任たるその御仁、有名建築家の紹介でJAGDAの若手、資生堂にいて受賞経験多数…と聞いてどーぞどーぞと席を譲る。

その後、クライアントがパッケージの表示に使うJANコードを手配してもらおうとNo.情報を送ったところ、こんな返事が来たんだと(原文のまま)。

「バーコードの作成については当方ではお引き受けし兼ねます。いろいろなデザイン事務所さんがあるかと思いますが基本的にバーコードの作成についてはデザイナーの領域ではなく、クライアントの方から間違いのないものを支給していただくというのが常識的な流れです。バーコードの作成という作業についてはデザインではなく事務的なことですので。下請けのように、どんな作業もやります、というデザイン事務所さんも多くあるのだと思いますが、うちはそういうサービスもしますということでお仕事を取るということはしておりません」

これって明らかにディスってきてるよねw

デザイナーに領域ってのがあるのなら、私はデザイナーの肩書きを返上する。

確かにリスクを避けるために危険な作業は受けないというのも頷ける。JANコードひとつと言えど、もしNo.を間違ってしまったら…とビビるのも分からんでも無い。

だが、地方では人材不足に加えて資金が乏しい案件が多く、自前でなんとかやり繰りせざるを得ない。そもそも農家さんは誰に頼んだら良いのか判らない。クライアントが困っているのに「出来ません」と突き放すのは自らの無能さを晒す以外の何ものでも無い。

そんな事件があって以来“何でも屋”という蔑称は名誉な褒め言葉として受け取ることにした。あるときは屋台での売り子、デパ地下の食品売り場に立ち、あるときは電卓片手にバイヤーと価格交渉。おかげで商売の現場で“売れるモノ”が体感的に分かったのは皮肉にも財産となった。

デザインという言葉だけでは括れない「モノ創りから販売、利益の確保」まで請け負う私のスタイルでは、その一蓮托生的なコミュニティの中で発注・受注の感覚は薄く、従ってリスクの概念は無い。しない、出来ないって言葉も無い。所詮デザイナーは…という言われ方をしないよう自分勝手に業界の評判を背負ってるつもりだ。

そんなクリエイター魂と経営者の立場の間で揺れ動く心を落ち着かせるためにも水戸岡さんから戴いた「恩返し」(Vol.1参照)というお守り言葉が必要なのだ。

(次回 10/20配信予定)

2021.09.03

《地域産品開発の勘どころ》Vol.1 私が地域に深く関わるきっかけとなったあの人との出会いとは…

師:「本多くん、いくつになった?」

私:「50ですけど」 (※今から13年前の話)

師:「そろそろ故郷へ恩返しせんといけん歳じゃなあ」

私:「恩返し、ですか〜」

今想うに、当時は恩を感じるほど岡山に思い入れは無かった。大阪人の血が流れている私が感じる岡山県人像は〈自然にイジメられることが無いので祭りが盛り上がらない・頑張っている人を妬む・そこそこで良しとする・お笑いのセンスが無い〉等々。一言で表せば「協調性が無い」ということになろうか。

気候風土的には自然災害が少なく、食べ物は豊富で美味い。桃は買うものではなく貰うものだと近所のおばちゃん談。 隣近所と協調しなくとも自分一人で何とか喰っていけることが上記イメージを醸成したことは間違いない。裏返せば独立独歩、決して悪いことではないのだが。

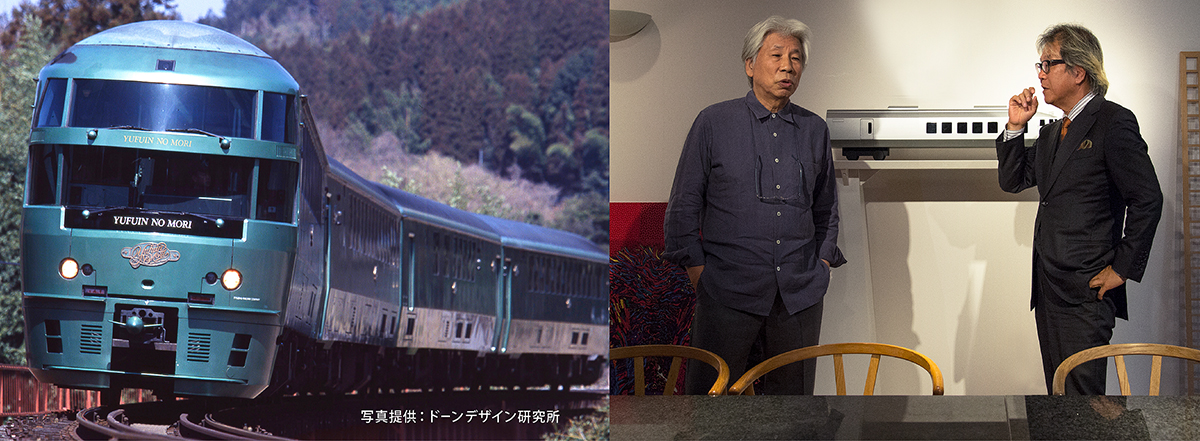

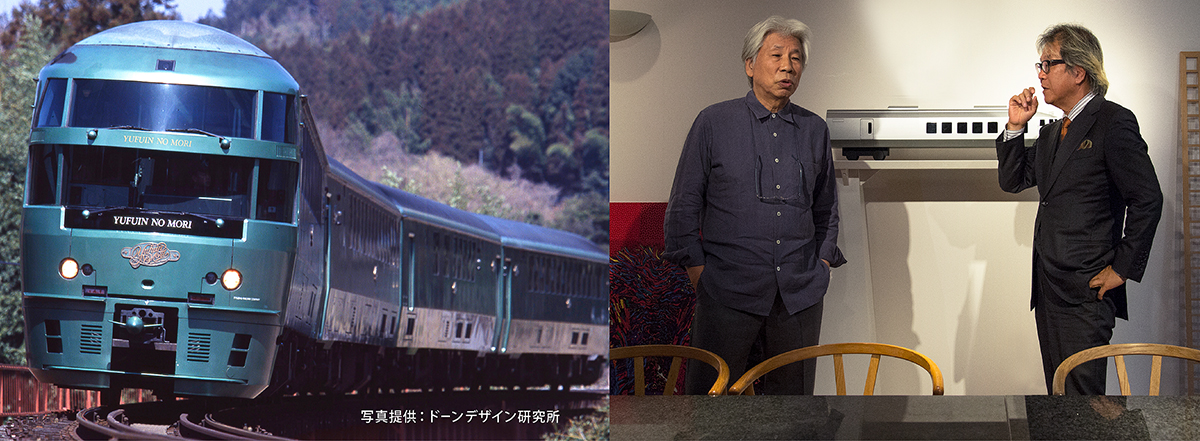

さて、前出の会話は同郷岡山の大先輩、ご存知九州JRの〈ななつ星〉や〈或る列車〉のデザイナー、水戸岡鋭治氏からの諫言。彼の言う「恩返し」が以降の私に大きな影響を与えようとはそのとき気付くべくもなかった。

そうこうしている間に、岡山の物産館リニューアルや県北は新見のワイナリーdomaine tettaのブランディング、井原産のさつまいも「早雲蜜芋」の商品開発案件が舞い込み、ユーザーやオーナーから直接謝意を伝えられる事も多くなった。

褒められたら煙突にも登るタイプである。この歳になるとディスられこそすれ褒められる事など少なくなり(上手くやれて当たり前ということだろう)、代理店からのシゴトを淡々とこなす日常にすう〜っと入り込んで来た“土の香りがする心地良いお仕事”はなんとも刺激的で、以降地域産品のブランディングやパッケージデザインにのめり込んで行く事となる。

だが何事にも表があれば裏もある。その世界に深く入っていくに従い、闇の部分も見えてきた。

一次産業の支援を強化しようと国が画策した6次産業化プロジェクト、その会議に何度か参加したのだが、集まるプランナーは〈現役を引退したお小遣い稼ぎの先生やデザイナー・地方の広告代理店や印刷屋・自称商品開発コンサルタント〉という人達。また行政側も適材適所のマッチングスキルが無いのでそこに丸投げ。その結果、助成金と称する予算(税金)を如何にして己がフトコロに入れるかに終始する先生方のデキレースが展開されるのである。

農家さんの事なんか誰も考えちゃいない。そもそも2,3回のアドバイスで売れる商品が出来るのなら、私はとっくに左うちわになっていて然るべきだ。

コンサルタント主導で作り出された商品は、作り手の意を反映する事なく、どの地域でも同じ顔をした“ご当地商品”が並ぶ事になり、助成金切れと同時に生産者は不良在庫を抱えてプロジェクト終了となる。

以来、そのような連中と帯同するのをやめ「自分の商売だ、借金してでもやる!」という腹を括った生産者との巡り会い=運頼みという何とも危ういスタンスの事務所経営となってしまった。が、これが楽しいんだ。相手が儲からなければこちらも成り立たないという運命共同体みたいな仕事はスリリングでもある。

(次回 9/20配信予定)